La culture cubaine est un mélange de traditions espagnoles et africaines, présentes dans la littérature, la musique, la peinture, la poésie, le cinéma, l’artisanat et d’autres expressions artistiques et culturelles.

Cependant, trois racines se confondent dans la formation de la nation cubaine, progressivement intégrées à la société ethnique : les racines des colons aborigènes, dont l’héritage ethnique a été affaibli par la conquête et la colonisation espagnoles ; et les racines espagnoles et africaines. Les premières, issues de la migration depuis l’ancienne métropole cubaine ; et les racines africaines, qui ont marqué de manière très particulière le processus de formation de la culture cubaine. Issus de différents groupes ethniques (Yoruba, Mandingue, Congo, Carabali, Bantous), ils ont été mélangés comme esclaves dans les plantations cubaines, suscitant de nouvelles associations culturelles au sein des communautés africaines elles-mêmes. À cela s’ajoute l’influence ethnique des Chinois, introduits comme coolies à gages, qui ont marqué la culture cubaine et son métissage. Dans la définition actuelle de la culture cubaine, ces racines constituent le fondement des traditions, de la culture et de la religiosité populaire.

Musique

La musique comprend la contradanza, le son, le danzón, le boléro, le guaguancó, la trova, le feeling, le mambo, le cha-cha-chá et la salsa. Le mélange de la guitare espagnole et des percussions africaines confère à la rumba et au son leurs formes les plus caractéristiques. Certaines musiques populaires cubaines, comme le punto cubano, le zapateo et la guajira, ont été influencées par la musique européenne.

Peinture

La peinture est l’expression artistique la plus authentique du pays. Son évolution n’a pas pu suivre un processus cohérent, car ses premières expressions, créées par les aborigènes dans les grottes, ont été interrompues par la disparition de ces populations. Après la conquête espagnole et l’évangélisation de Cuba, la peinture religieuse a prédominé, associée à la liturgie catholique. Au XIXe siècle, avec la fondation de l’Académie San Alejandro (1818), la peinture créole a commencé à se développer dans le pays, visant à satisfaire les goûts européens de la bourgeoisie cubaine. Vers les années 1880, un nouveau courant émerge, le paysage étant son thème principal. Parmi les figures les plus importantes figurent Esteban Chartrand et Valentín Sanz Carta. La peinture costumbriste se manifeste également dans l’œuvre de Víctor Patricio de Landaluze. La réaction avant-gardiste des années 1920 inaugure une nouvelle ère dans la peinture cubaine. Le mouvement moderne organise sa première et plus importante exposition en 1927, parrainée par la Revista de Avance. Les pionniers de l’avant-garde cubaine sont Eduardo Abela, Víctor Manuel, Antonio Gattorno et Carlos Enríquez, entre autres. De jeunes artistes annoncent déjà une nouvelle étape dans l’art cubain, qui se matérialisera avec l’École de La Havane dans les années 1940. Des figures telles que René Portocarrero, Amelia Peláez et Mariano Rodríguez font partie de ce mouvement. En 1942, Wilfredo Lam retourne à Cuba après un long séjour en Europe et une expérience en atelier avec Pablo Picasso. En 1943, il crée l’œuvre qui l’a immortalisé, « La Jungle », acquise par le MoMA de New York. Le mouvement des arts visuels prend de l’ampleur avec la création, en 1962, de l’École nationale d’arts plastiques, avec des personnalités telles que Raúl Martínez et Antonia Eiriz. Quelques années plus tard, en 1976, la Faculté d’arts plastiques de l’Institut supérieur d’art est fondée. Des œuvres de Roberto Fabelo, Zaida del Río, Tomás Sánchez, Pedro Pablo Oliva, Manuel Mendive, Flora Fong et Nelson Domínguez, entre autres, constituent l’héritage de ces dernières décennies. Il faut également ajouter les noms de jeunes artistes tels que José Bedia, Kcho et Flavio Garciandía, qui occupent une place privilégiée à l’avant-garde des nouvelles perspectives des arts visuels. Au cours des 30 dernières années, la peinture cubaine a démontré une remarquable capacité à intégrer les influences les plus importantes de l’art international grâce à une approche unique et créative, tout en adoptant une position critique sur ses thèmes, continuant ainsi de définir les traits de l’identité cubaine.

Le Musée national des Beaux-Arts de La Havane abrite des collections d’art classique et moderne, ainsi que des vestiges de cultures autochtones datant d’avant le XVIe siècle. Parmi les autres musées importants figurent le Musée d’art colonial et le Musée anthropologique de La Havane ; le Musée Emilio Bacardí Moreau et le Musée d’histoire naturelle, tous deux à Santiago de Cuba ; et le Musée Oscar María de Rojas à Cárdenas.

Littérature

La première œuvre littéraire en vers de Cuba, Le Miroir de Patience, fut écrite par Silvestre de Balboa et date de 1608. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, parut la première pièce de théâtre connue d’un auteur cubain : « El príncipe Jardinero y Fingido Cloridano » (Le Prince, le Jardinier et le Fingido Cloridano), de Santiago de Pita. En 1790, avec la parution du Journal de La Havane, la bourgeoisie créole acquit une place importante. Manuel de Zequeira et Manuel Justo de Ruvalcaba sont considérés comme les poètes les plus représentatifs du XVIIIe siècle. C’est au XIXe siècle que la tradition de la poésie cubaine commence à se consolider, avec des vers aussi profonds et beaux que ceux de Julián del Casal, Plácido, El Cucalambé, Juan Clemente Zenea, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Borrero, José Jacinto Milanés, Luisa Pérez de Zambrana, José María Heredia et José Martí, qui laissent la marque d’un style lyrique exquis qui, bien que romantique, dépassait parfois les limites du sentiment pour offrir des vers d’un engagement absolu. Au XIXe siècle, Cirilo Villaverde a écrit le premier grand roman cubain, Cecilia Valdés, l’un des héritages les plus vitaux. D’autres romanciers importants sont Ramón Meza et Gertrudis Gómez de Avellaneda. Cette île de poètes s’est développée au XXe siècle avec des noms tels que José Zacarías Tallet, Regino Pedroso, Regino Botti, Nicolás Guillén, Carilda Oliver, José Lezama Lima, Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina García Marrúz, Pablo Armando Fernández et Dulce María Loynaz, entre autres écrivains importants, qui ont rapidement acquis une reconnaissance internationale significative. Aujourd’hui, le roman est l’un des genres littéraires qui connaît le plus de développement, avec des auteurs comme Alberto Garrido et Ronaldo Menéndez, témoignant de la vitalité de la littérature cubaine.

Cinéma

Le premier film tourné à Cuba, « Fire Drill », date de 1897. Durant la période républicaine cubaine, plus de quatre-vingts longs métrages de fiction ont été tournés. Cependant, ce n’est qu’avec le triomphe de la Révolution cubaine que furent posées les bases d’une industrie cinématographique soutenant le développement du cinéma national. La fondation de l’Institut cubain des arts et de l’industrie cinématographiques (ICAIC) en 1959 marqua un tournant fondamental pour les créateurs d’images animées. En 1960, la revue Cine cubano (Cinéma cubain), parrainée par l’ICAIC, fut fondée et joua un rôle essentiel dans la diffusion de l’activité théorique et créative. La même année, Tomás Gutiérrez Alea présenta « Historias de la Revolución », son premier film de fiction. Julio García Espinosa présenta également « Cuba Baila ». Durant cette première période, surnommée « la décennie d’or du cinéma cubain », des films importants et acclamés sortirent. L’œuvre exceptionnelle de Santiago Álvarez en tant que documentariste a révélé sa virtuosité unique au cours de près de quarante années de travail ininterrompu, avec des premières importantes. « Fraise et Chocolat », le film le plus populaire de l’histoire du cinéma cubain, a été nommé à l’Oscar du meilleur film étranger et a permis à Cuba de pénétrer le marché cinématographique mondial. Nombre de ses films cubains ont remporté de nombreux prix et distinctions dans des festivals nationaux et internationaux.

Photographie

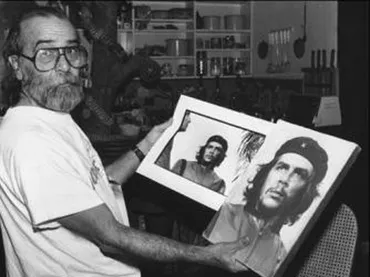

Cuba se reflète dans la photographie. Le 5 avril 1840, El Noticioso y Lucero, un journal de La Havane, annonçait l’introduction de la première photographie à Cuba. Pedro Téllez de Girón prit la première photographie enregistrée, mais elle semble avoir été perdue. Au début de la guerre d’indépendance cubaine, les contributions du photographe José Gómez de la Carrera sont particulièrement remarquables. Son photojournalisme de guerre a posé les bases du photojournalisme contemporain, établissant des normes qui n’ont pas encore été dépassées. En 1882, la première publication spécialisée, le Boletín Fotográfico, a été fondée. En 1887, l’imprimerie de Soler Álvarez, basée à La Havane, publia un ouvrage intitulé « La photographie à la portée de tous ». La période, du début du XXe siècle aux années 1930, est immortalisée par des auteurs influents tels que Generoso Funcasta, López Ortiz, Martínez Hilla et Ernesto Ocaña, entre autres. C’est une époque où l’image acquiert une importance considérable, publiée dans divers périodiques. Il convient de souligner l’œuvre de Joaquín Blez, photographe de la haute bourgeoisie, dont le goût exquis pour le traitement des nus et des portraits est remarquable. Dans les années précédant la Révolution, les appareils photographiques de Constantino Arias et de Moisés Hernández, les archives du Diario de Cuba à Santiago, les collections de la revue Bohemia et du Diario de la Marina à La Havane nous offrent une vision complète du processus social turbulent que traversait Cuba. La Révolution arriva et un autre groupe de photographes prit des images parmi les plus diffusées de l’histoire. Des photographes comme Alberto Díaz (Korda), Raúl Corrales, Osvaldo Salas et Ernesto Fernández comptèrent parmi les plus célèbres de ces décennies. De la période post-révolutionnaire, on retrouve une vision qui se reflète dans l’œuvre d’artistes comme Marucha, Mayito et Roberto Salas. La Première Exposition de la Culture Cubaine, organisée en 1966 et parrainée par la Casa de las Américas, intégra la photographie au concert des arts. La première exposition de photographie cubaine fut présentée en 1976 à Mexico et reçut un tel accueil que l’année suivante, l’exposition « Histoire de la Photographie Cubaine » fut réorganisée dans la ville même. Ces dernières années, ces artistes ont développé des œuvres fondées sur des essais photographiques ou des mises en scène, et se distinguent par la beauté et le contenu de leurs compositions. Nombre de leurs œuvres actuelles s’orientent davantage vers l’illustration que vers le documentaire ; d’autres oscillent entre poésie et ironie.

Architecture

L’identité environnementale de Cuba se caractérise par son architecture, notamment celle qui définit les espaces historiques des villes coloniales. Le modèle hispanique, issu de l’architecture populaire du sud de l’Espagne, a acquis de fortes caractéristiques d’adaptabilité climatique pour répondre aux exigences d’un mode de vie tropical. Cette architecture se caractérisait par de grandes fenêtres et des balcons, rendant la maison communicative et ouverte. L’utilisation d’éléments filtrant la lumière lui conférait une tonalité très distinctive, grâce à ses grilles et ses vitraux semi-circulaires colorés. Les larges arcades des places et des avenues principales ont amené le grand écrivain Alejo Carpentier à surnommer La Havane « la ville aux colonnes ».

Au XIXe siècle, le style néoclassique a apporté une touche de distinction à l’architecture de la bourgeoisie créole. Le palais d’Aldama et la Calzada del Cerro à La Havane témoignent du haut niveau artistique atteint par ces bâtiments. Tout au long du XXe siècle, diverses influences architecturales ont continué d’influencer les espaces urbains : l’Art nouveau, apporté par les maîtres catalans ; L’éclectisme, qui s’est imposé et répandu, le néo-historicisme et l’Art déco, qui a marqué le début du mouvement rationaliste moderne, font de nos villes, et plus particulièrement de La Havane, des espaces d’une grande valeur patrimoniale grâce à la coexistence de styles variés, qui contribuent à l’enchantement visuel urbain.

Le système de forteresses militaires de la ville, et de tout le pays en général, est particulièrement intéressant. Dans la capitale, vous trouverez la forteresse de La Cabaña, la plus grande des Amériques, et le Castillo de la Real Fuerza, premier château fort du continent. Vous pouvez également visiter le Castillo de los Tres Reyes del Morro et le Castillo de La Punta (tous deux à La Havane), le Castillo de Jagua (à Cienfuegos), San Pedro de la Roca (à Santiago de Cuba) et le Fort de Matachín (à Baracoa). Cuba compte également deux villes inscrites au patrimoine mondial pour leur grande valeur architecturale : la Vieille Havane, Cienfuegos et Trinidad.