El aroma de Bayamo, en aquel enero de 1869, no era el del café recién colado ni el de la masa de cazabe tostándose en las brasas. Era el olor a futuro. Un futuro que, habría de construirse desde las cenizas.

La ciudad, joya de la aristocracia oriental, dormitaba aún en la ilusión de una normalidad que ya se había quebrado. Sus calles empedradas, sus casonas de techos altos y ventanales amplios, sus almacenes, eran el testimonio de una prosperidad que estaba a punto de convertirse en historia.

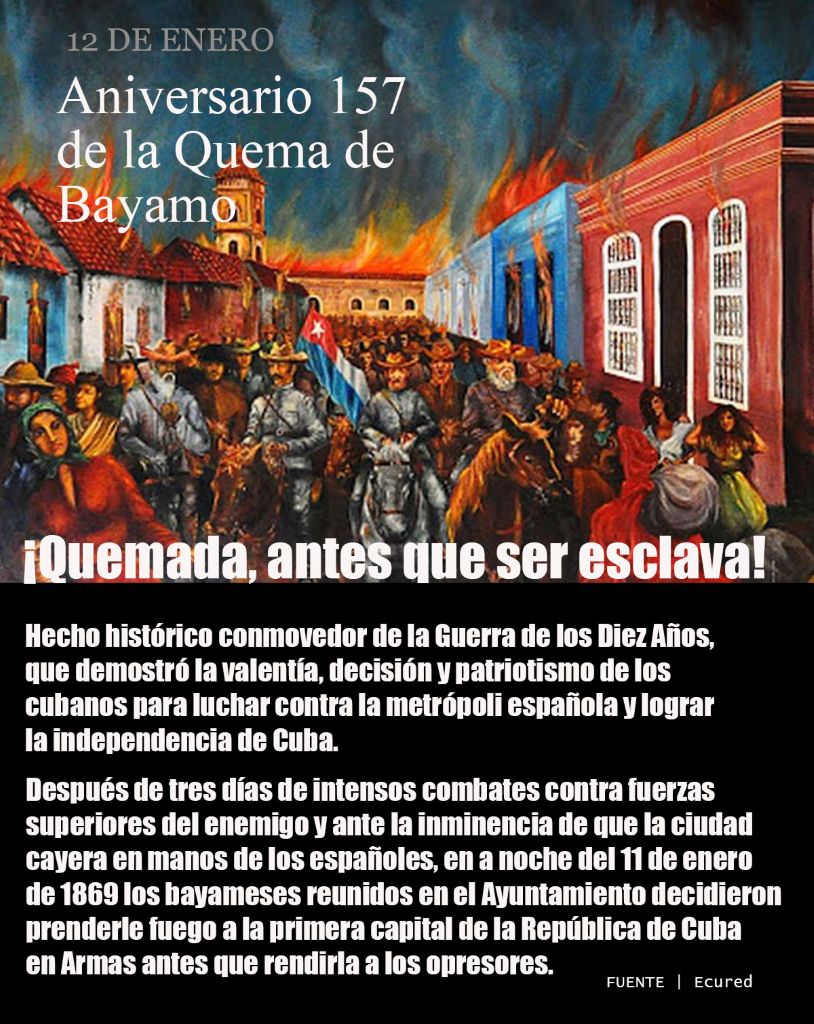

La noticia corrió como un reguero de pólvora antes que el fuego mismo. Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, con el rostro surcado por la angustia y la determinación, lo planteó sin titubeos: la ciudad debía ser quemada. No quedaría techo, ni almacén, ni fortuna que pudiera servir al enemigo.

Lo que sigue no es solo un hecho histórico; es un poema épico escrito con llamas. Y su primera estrofa fue el silencio. Un silencio espeso, cargado de la comprensión del sacrificio. Familias que habían levantado sus patrimonios durante generaciones comenzaron a empacar lo imprescindible: retratos, documentos, la fe en un relicario. El resto, lo material, lo perecedero, quedaría para la purificación del fuego.

Al amanecer del día 12, la ciudad ya no era la misma. Una procesión lenta, se encaminaba hacia los campos libres. Volvían la vista atrás. Y entonces, comenzó el estruendo. No el estruendo de un bombardeo, sino el de la libertad anhelada. Los hombres de confianza, con teas encendidas, comenzaron la tarea sagrada y terrible.

El fuego, como un río de lava dorada y negra, se fue extendiendo. Las llamas lamían los balcones de madera, trepaban por los postigos, besaban los altares de las iglesias antes de devorarlos. El cielo de Bayamo, por primera y única vez, se volvió día a medianoche.

Cuentan las crónicas que, en medio del infierno, alguien empezó a cantar. Una voz, luego varias, después un coro que se alzaba sobre el rugido de las llamas.

Era el Himno de Bayamo, el de Perucho Figueredo, aquel que meses antes se había entonado en el júbilo de la victoria. “Al combate corred, bayameses…” Cantaban no a la ciudad que se iba, sino a la patria que nacía de su sacrificio.

La quema duró días. Cuando el humo se disipó y los españoles entraron, lo que encontraron no fue una ciudad, sino un espejismo calcinado. Valmaseda había ganado unas ruinas. Los bayameses, en cambio, habían ganado un mito. Habían demostrado que había algo más valioso que la riqueza, más fuerte que el miedo: la voluntad indómita de ser libres, aunque el precio fuera la propia piel, el propio hogar.

Hoy, al caminar por el Bayamo renovado, al ver sus plazas bulliciosas y sus casas coloniales restauradas, es fácil olvidar el holocausto que las precedió.

Pero en el aire, aún flota un eco. No es el olor a quemado; es la esencia de una decisión que definió el carácter de una nación. La Quema de Bayamo fue acto de suprema lucidez. Fue el día en que un pueblo entendió que la patria no son las paredes, sino la idea indestructible que habita en el corazón. Y prendió una llama que, más de un siglo y medio después, sigue alumbrando la conciencia de lo que significa, verdaderamente, ser libre.

(Leipzig del Carmen Vázquez, corresponsal de Radio Habana Cuba en Granma)